25周年校慶系列講座 – 超低頻波、能量粒子與極光螺旋結構:極光現象背後的物理過程

超低频波、能量粒子与极光螺旋结构:极光现象背后的物理过程

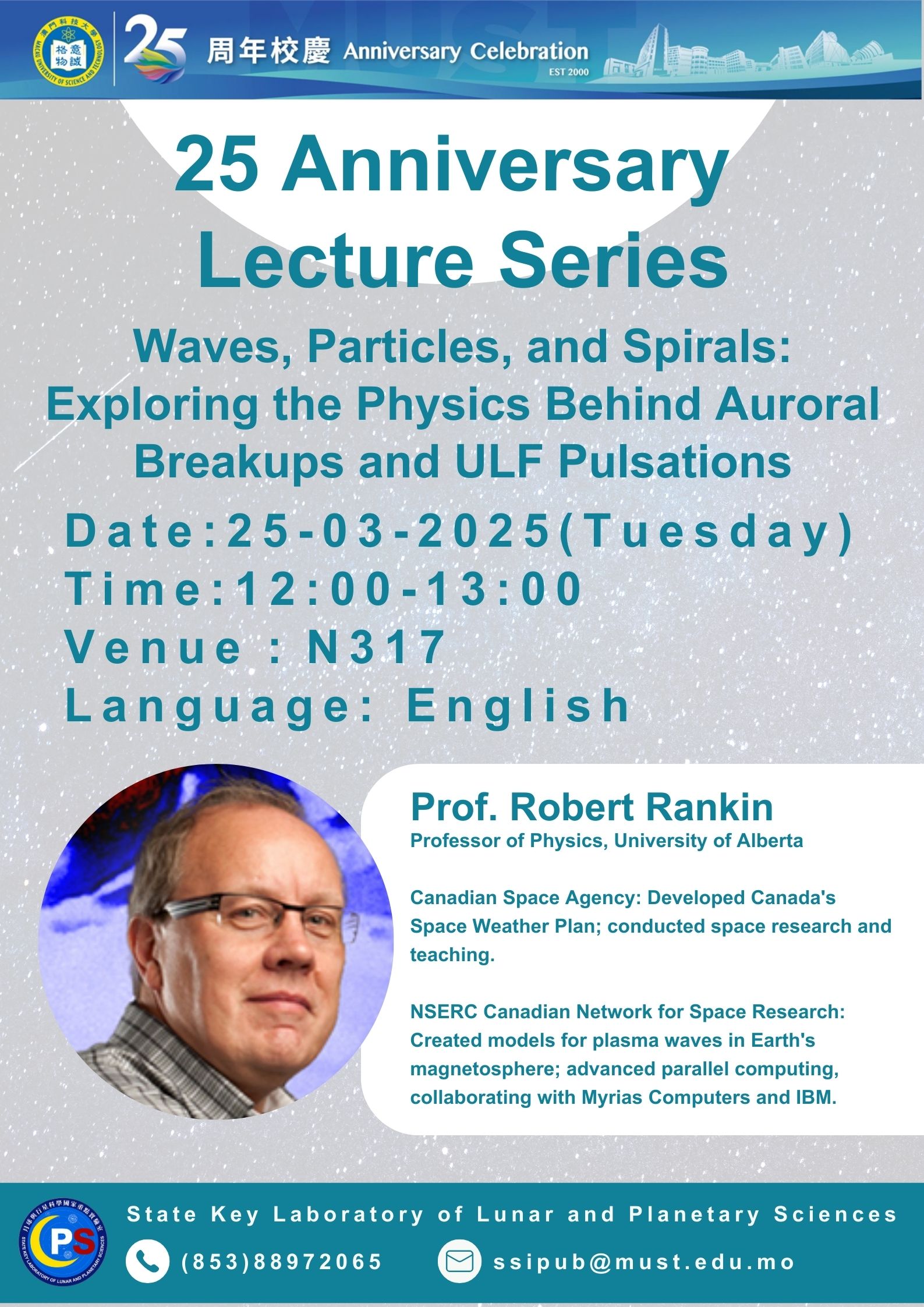

Robert Rankin, Frances Fenrich, and Ji Liu

Department of Physics, University of Alberta, Edmonton, AB, Canada T6G 2R3.

在地球的磁层 —— 即受地球磁场和等离子体支配的地球周围区域中,磁力线能够产生振动,形成被称为场线共振(FLRs)的驻波。这些共振现象表现为超低频(ULF)波,也就是频率大致在 1 赫兹以下的电磁振荡。这类波在磁层与地球高层大气之间的能量传递过程中起着重要作用。

本研究旨在探究超低频波是如何影响极光现象的。具体而言,我们研究了超低频波与极光珠之间的联系。极光珠是在极光弧急剧增强前不久,沿着现有的极光弧形成的周期性亮点。极光弧的这种急剧增强过程被称为极光爆发,它标志着磁层亚暴的开始。我们观察到,在极光爆发之前,这些极光珠内部会出现有趣的螺旋状和涡旋状结构。

此外,我们还研究了超低频波与一种最近发现的光学现象 ——“斯蒂夫”(STEVE,强热辐射速度增强现象)之间的关系。“斯蒂夫” 是一种独特的亚极光发射现象,其特征是在略低于典型极光的纬度上,有一条东西向延伸的狭窄淡紫色光带,通常在磁层亚暴开始后不久出现。

我们展示了一个详细的案例研究。在该研究中,我们观察到了清晰的极光珠,随后发生了极光爆发事件,大约 40 分钟后,在较低纬度出现了 “斯蒂夫” 发射现象。值得注意的是,我们检测到 “斯蒂夫” 的亮度在 10 至 25 毫赫兹(mHz)的频率范围内受到超低频波的调制。我们将这种调制归因于一种特殊类型的场线共振,即极向模式。这种模式涉及从地球径向向外的振荡,并且与超低频波和带电粒子之间的强烈相互作用有关。

为了进行这项研究,我们使用了来自地基仪器(REGO 和 THEMIS 全天空相机)的光学成像资料,以及来自 SuperDARN 高频雷达网路的雷达测量资料。这些观测结果使我们能够探测和分析调制极光发射的超低频波在电离层中的特征。此外,我们通过运用粒子轨迹的电脑类比(测试粒子类比),并结合美国国家航空航天局(NASA)的范艾伦探测器航天器的卫星测量资料,来探索波粒相互作用。范艾伦探测器航天器在观测到的极光事件东侧穿过了地球的内磁层。

总的来说,这项研究加深了我们对地球磁层与电离层如何动态相互作用的理解,为磁波、带电粒子、极光珠和 “斯蒂夫” 发射现象之间复杂的相互作用提供了新的见解。从这项研究中获得的认识,对我们理解空间天气过程和近地等离子体物理学具有广泛的贡献。