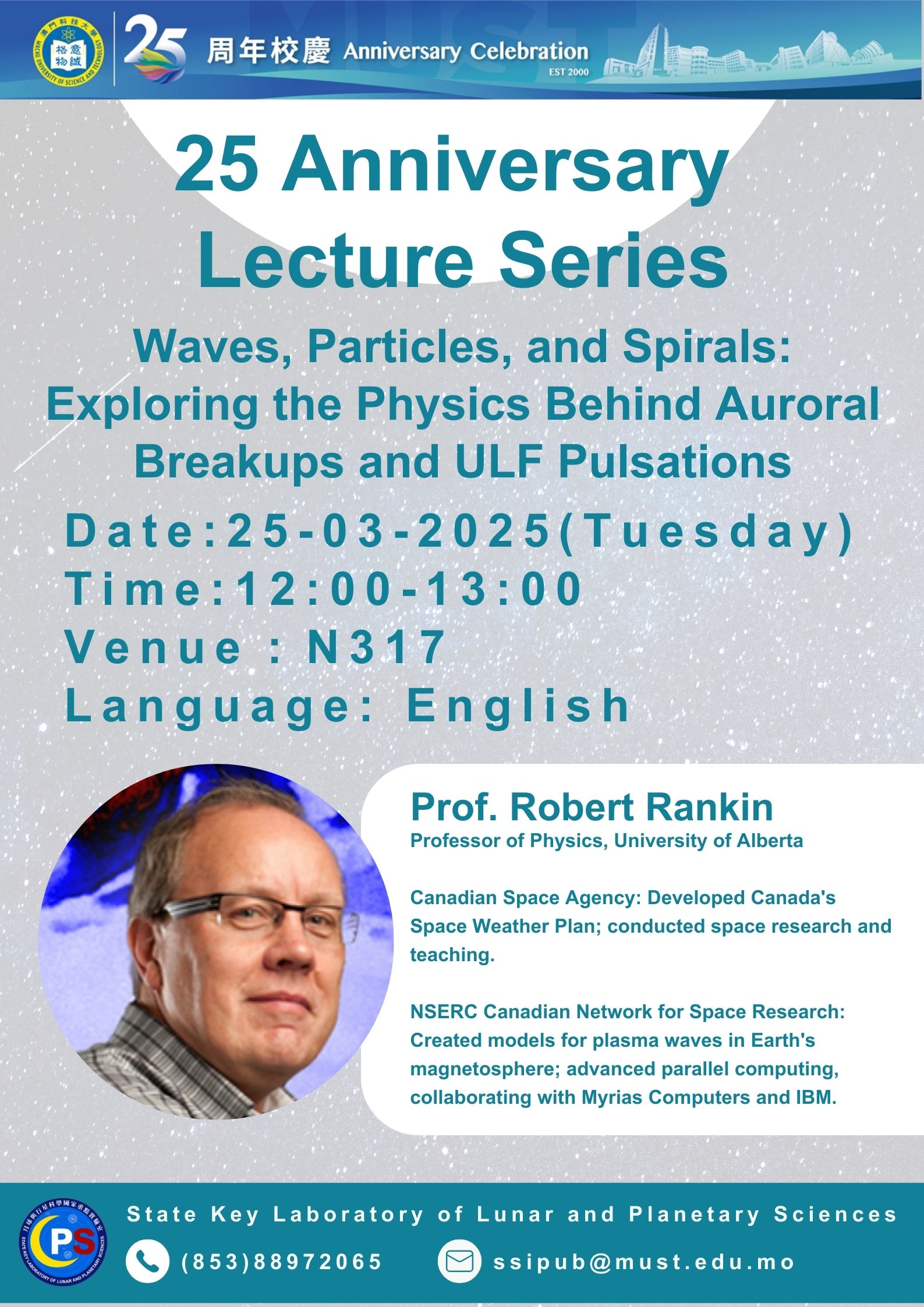

25周年校慶系列講座 – 超低頻波、能量粒子與極光螺旋結構:極光現象背後的物理過程

超低頻波、能量粒子與極光螺旋結構:極光現象背後的物理過程

Robert Rankin, Frances Fenrich, and Ji Liu

Department of Physics, University of Alberta, Edmonton, AB, Canada T6G 2R3.

在地球的磁層 —— 即受地球磁場和等離子體支配的地球周圍區域中,磁力線能夠產生振動,形成被稱為場線共振(FLRs)的駐波。這些共振現象表現為超低頻(ULF)波,也就是頻率大致在 1 赫茲以下的電磁振盪。這類波在磁層與地球高層大氣之間的能量傳遞過程中起著重要作用。

本研究旨在探究超低頻波是如何影響極光現象的。具體而言,我們研究了超低頻波與極光珠之間的聯繫。極光珠是在極光弧急劇增強前不久,沿著現有的極光弧形成的週期性亮點。極光弧的這種急劇增強過程被稱為極光爆發,它標誌著磁層亞暴的開始。我們觀察到,在極光爆發之前,這些極光珠內部會出現有趣的螺旋狀和渦旋狀結構。

此外,我們還研究了超低頻波與一種最近發現的光學現象 ——“斯蒂夫”(STEVE,強熱輻射速度增強現象)之間的關係。“斯蒂夫” 是一種獨特的亞極光發射現象,其特徵是在略低於典型極光的緯度上,有一條東西向延伸的狹窄淡紫色光帶,通常在磁層亞暴開始後不久出現。

我們展示了一個詳細的案例研究。在該研究中,我們觀察到了清晰的極光珠,隨後發生了極光爆發事件,大約 40 分鐘後,在較低緯度出現了 “斯蒂夫” 發射現象。值得注意的是,我們檢測到 “斯蒂夫” 的亮度在 10 至 25 毫赫茲(mHz)的頻率範圍內受到超低頻波的調製。我們將這種調製歸因於一種特殊類型的場線共振,即極向模式。這種模式涉及從地球徑向向外的振盪,並且與超低頻波和帶電粒子之間的強烈相互作用有關。

為了進行這項研究,我們使用了來自地基儀器(REGO 和 THEMIS 全天空相機)的光學成像資料,以及來自 SuperDARN 高頻雷達網路的雷達測量資料。這些觀測結果使我們能夠探測和分析調製極光發射的超低頻波在電離層中的特徵。此外,我們通過運用粒子軌跡的電腦類比(測試粒子類比),並結合美國國家航空航天局(NASA)的範艾倫探測器航天器的衛星測量資料,來探索波粒相互作用。範艾倫探測器航天器在觀測到的極光事件東側穿過了地球的內磁層。

總的來說,這項研究加深了我們對地球磁層與電離層如何動態相互作用的理解,為磁波、帶電粒子、極光珠和 “斯蒂夫” 發射現象之間複雜的相互作用提供了新的見解。從這項研究中獲得的認識,對我們理解空間天氣過程和近地等離子體物理學具有廣泛的貢獻。